新干大洋洲青铜器群让我们认识了一个三千年前屹立于赣鄱大地的青铜王国,那么支撑如此大宗的青铜器铸造的原料来源于何处呢?与此同时,在赣北瑞昌,于1988年发现、历经五年发掘的瑞昌铜岭铜矿遗址,为我们打开了探寻青铜文化之路。铜出瑞昌,一个埋藏于长江中游南岸的铜矿宝藏就此开启。

1、铜花盛开

铜岭,意谓“铜绿色的山岭”。它位于江西省北缘的瑞昌,北依长江,西南靠幕阜山,深秋时节,漫山遍野盛开的紫红色铜草花,是寻觅铜矿所在的重要标志。山坡上还可以找到一种蓝绿色的矿石——孔雀石。这种翠绿色具有很强琉璃质和金刚光泽的含铜矿物,色泽美丽,犹如孔雀羽翎,因此得名。

1988年,铜岭村民在修筑公路的过程中,意外发现了与古矿井相关的支护工具和采矿工具,一个埋藏数千年的铜矿宝藏开始进入人们的视野。铜岭古铜矿遗址以采矿区和冶炼区两部分为主,分布面积达27万余平方米。采矿区内埋藏着丰富的遗迹与遗物,以商代早中期、春秋中晚期至战国早期、宋代三个时期遗存为主。考古发掘揭露各时期井巷、采坑、工棚与选矿场等遗迹现象130余处,发掘与征集获得各种木质、铜质与陶质生产工具与生活用具近500件。

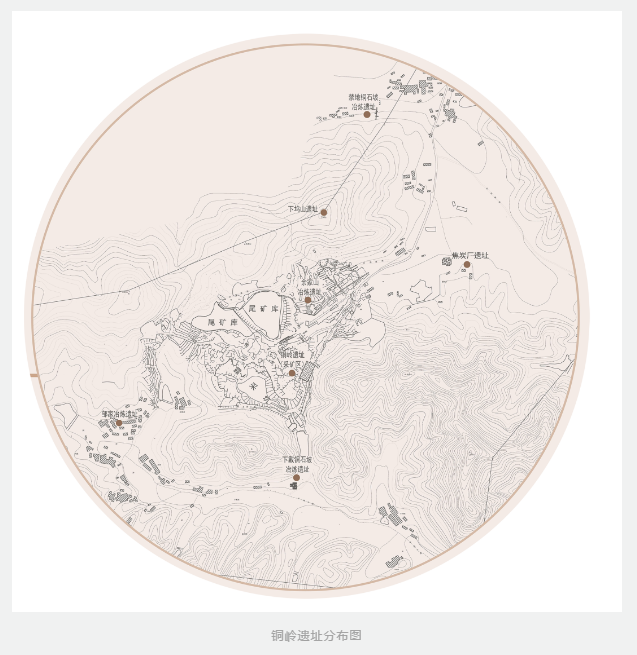

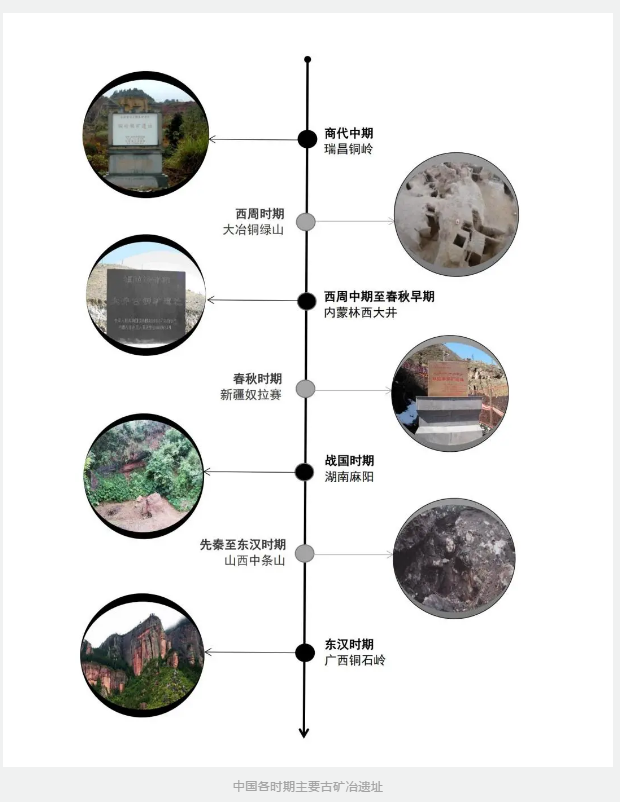

经考古调查与发掘表明,瑞昌铜矿遗址以铜岭矿山为中心,周围分布着8处重要的商周遗址,它们集采矿、选矿、冶炼、运输功能于一体,技术体系成熟完备,生产专业化程度高。它在商代早中期由商人控制开采,春秋中晚期至战国早期为楚国所控制,是中国商周时期一处重要的大型综合性矿冶遗址。

2、探井取矿

古代矿床的开拓,民谚称之为“攻山穿井”。那么古人在发现矿脉后,是如何进行开采的呢?

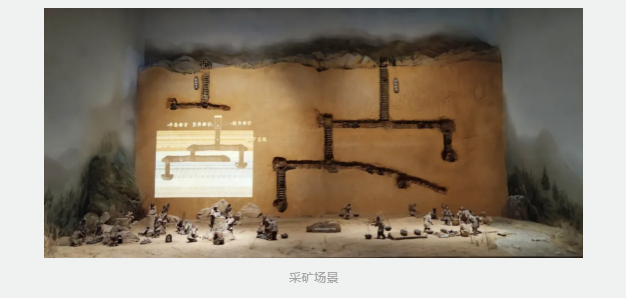

瑞昌铜岭矿冶遗址显示,先民采用了由浅入深的方式,先露采、后坑采。露采,就是在矿脉富集区挖取暴露于地表的矿体,这是最为直接与便利的开采方式;坑采,则是沿矿脉凿洞向下采掘矿石。铜岭这种以露天开采为辅,地下开采为主的采矿方式,既符合矿藏开发规律,也适应古代开采技术条件。

在坑采的过程中,由竖井、平巷、斜巷、盲井构成了一个庞大的地下采场,形成了探矿、采掘、机械提升、支护、照明、通风、排水等一套完整的技术体系。

木支护技术

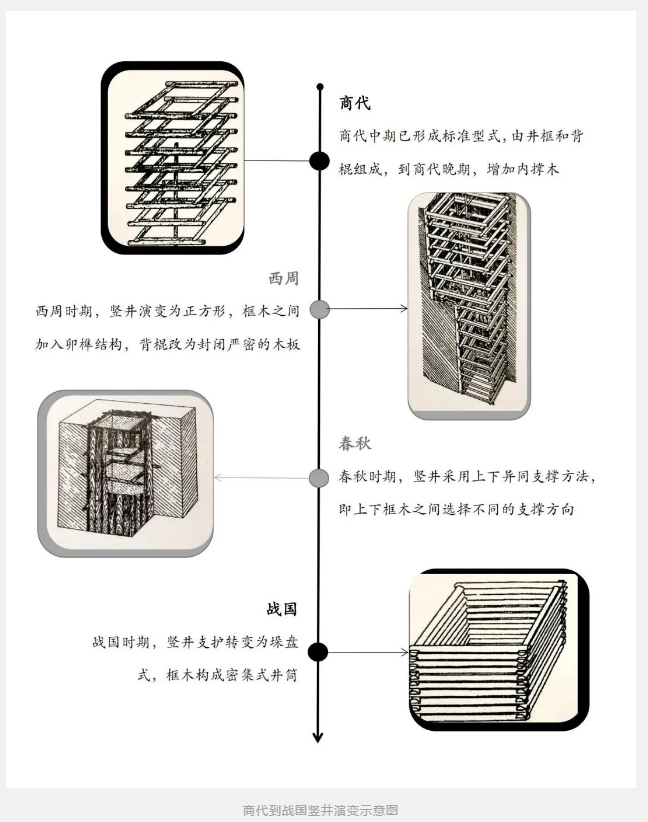

在地质上,铜岭矿带地处接触破碎带,坑采过程中极易塌方。铜岭铜矿在商代中期就形成了规范化的井巷支护工艺,是目前所见世界上最早的木支护技术。

井巷支护分为竖井支护与平巷支护。以竖井支护为例,这一结构主要是为了抵抗井筒四周围岩的压力。从商代到战国时期,竖井支护结构随着时代发展不断演进。

竖井支护的不断优化,既提升了自身的抗压能力,又扩大了采矿作业面,有助于提高铜矿开采的效率,保障了井下作业人员的安全。

木制机械提升工具

瑞昌铜岭出土了木辘轳、木钩、绳索等多种提升工具。其中,商代木辘轳是现存世界上最早的木制机械提升工具。木辘轳运用轮轴原理,极大地节约了人力,提高了工作效率。这是我国古代轮、轴机械制造上的飞跃,在古代机械史上具有重要意义。

3、洪炉霏烟

开采出的矿石被运输到选矿场,通过一系列筛选加工,去劣存优,优质铜矿原料再经过粉碎、冶炼,形成粗铜锭,完成从矿石到铜料的转变。

选矿

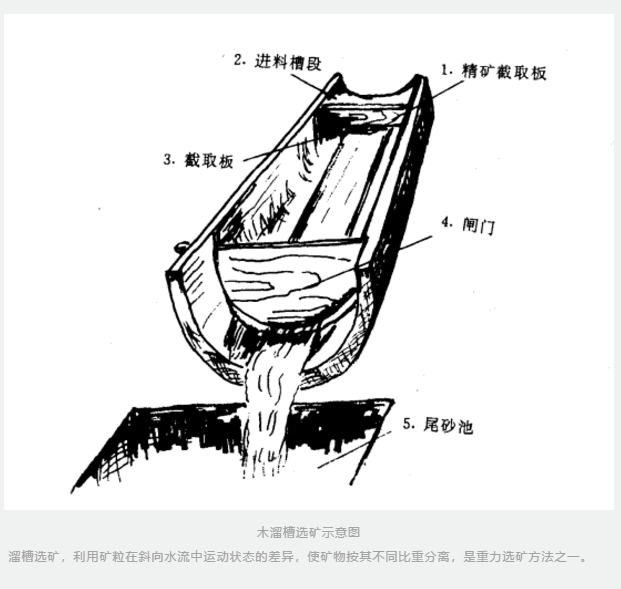

铜岭铜矿西周时期已采用先进的木溜槽选矿技术。选矿场设有引水沟、木溜槽、尾砂池、滤水台等配套设施,构成流程作业,利用水力作用和重力原理冲砂选矿。

溜槽选矿,利用矿粒在斜向水流中运动状态的差异,使矿物按其不同比重分离,是重力选矿方法之一。

冶炼

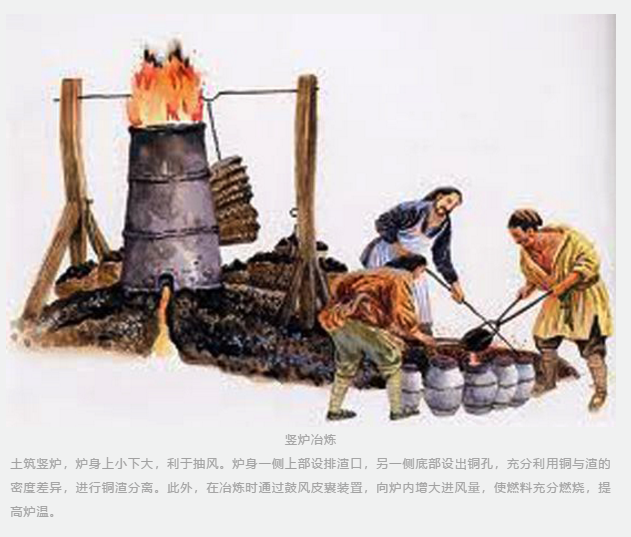

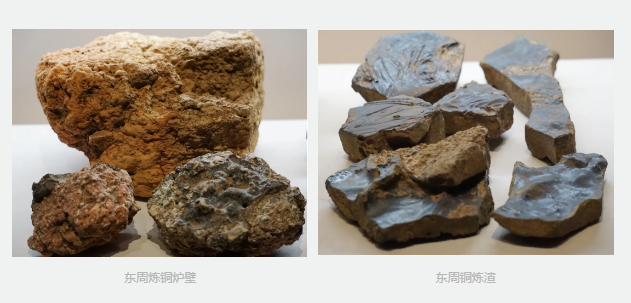

铜岭铜矿在商周时期采用竖炉炼铜法,冶炼技术随时代发展不断进步。商代冶炼技术相对原始,铜、渣分离不彻底;东周时期随着筑炉技术提高,耐火材料及助熔剂广泛的应用,冶炼效率和精炼水平大为提高。

土筑竖炉,炉身上小下大,利于抽风。炉身一侧上部设排渣口,另一侧底部设出铜孔,充分利用铜与渣的密度差异,进行铜渣分离。此外,在冶炼时通过鼓风皮囊装置,向炉内增大进风量,使燃料充分燃烧,提高炉温。

瑞昌铜岭铜矿是迄今为止我国早期十分罕见的铜矿采冶遗址,其丰富的矿冶遗存证实了我国在商代早中期已开始进行铜矿的规模性和专业性开采生产。其发达的采冶技术为研究中国早期铜矿的生产技术和工艺水平提供了重要的实物资料。

4、青铜文明的丰碑

冶炼形成的粗铜,经过分配与运输,到达各青铜铸造中心,再经过复杂的铸造技术,制成各式各样的青铜器。夏商周时期,这些青铜器被应用于宴飨、祭祀与征战等国家仪式和活动之中,是国之重器,成为权力的重要象征,代表着当时最高技术水平,这一时期也被称为青铜时代。

如此众多的青铜器,其原料来源于何处?经铅同位素检测分析,新干大洋洲部分青铜器铜料应该来自于瑞昌铜岭,同时期也有部分中原地区的青铜原料来自铜岭在内的长江流域铜矿带。文献中关于商周王朝对南方青铜资源掠夺的记载颇多,“金道锡行”,这条由中原王朝控制的南铜北输的生命线,与中原青铜文明的兴盛紧密相连。

瑞昌铜岭作为中国商周时期大宗铜料的重要来源地,与长江中下游古铜矿群一道为中国青铜文明提供了坚实的物质技术基础,是屹立于长江之滨的一座中华青铜文明的丰碑。

参考文献:

[1] 彭适凡,刘诗中:《关于瑞昌铜岭商周铜矿遗存与古扬越人》,《江西文物》1990年第3期。

[2] 贡同:《江西瑞昌发现商周时期采铜遗址》,《江西文物》1989年第1期。

[3] 祝大震:《江西瑞昌铜岭商代木辘轳—兼论中国古代轮轴的认识与应用》,《中国历史博物馆刊》1998年。

[4] 江西省文物考古研究所铜岭遗址发掘队:《江西瑞昌铜岭商周矿冶遗址第一期发掘简报》,《江西文物》1990年第3期。

[5] 木子:《江西瑞昌铜岭商周矿冶遗址新发现》,《中国科技史料》1992年第2期。

[6] 崔涛,刘薇:《江西瑞昌铜岭铜矿遗址新发现与初步研究》,《南方文物》2017年第4期。

[7] 刘诗中,卢本珊:《江西铜岭铜矿遗址的发掘与研究》,《考古学报》1998年第4期。

[8] 周卫键,卢本珊,华觉明:《瑞昌铜岭古矿冶遗址的断代及其科学价值》,《江西文物》1990年第3期。

[9] 卢本珊,刘诗中:《铜岭商周铜矿开采技术初步研究》,《文物》1993年第7期。

[10] 李玉英主编:《故园寻踪》,江西人民出版社,2011年。